1923年,鲁迅在《娜拉走后怎样》的演讲中冷峻断言:缺乏经济权的出走女性,终将陷入 “堕落或回归”的二元结局。一个世纪后,尹丽川导演以郑州自驾阿姨苏敏的真实经历为蓝本执导电影《出走的决心》,通过女主李红(咏梅饰)手中的方向盘碾过这道历史车辙,给出了第三种答案:在路上。影片中,李红驾驶白色小车穿越盘山公路,窗外风景飞逝,这不仅是对厨房空间的物理逃离,更在银幕上勾勒出一条女性出走叙事的“第三条路”。这条路并非乌托邦,而是在男性结构与资本缝隙中,以身体为笔、道路为纸写就的生存诗学,其核心在于重建女性的空间主体性。, ,空间规训:家庭中的女性困局,影片通过鲜明的空间对比,揭示了女性在父权制中被规训的位置。李红的家庭空间被性别化分割:丈夫占据客厅、餐厅等中心领域,肆意活动;李红则被局限在厨房与阳台的边陲,日常劳作于灶台之间,存在意义被简化为家庭服务的功能。,导演运用具有压迫感的镜头强化这种区隔:钢铁窗棂如牢笼切割视野,李红每次眺望,只见支离破碎的天空;丈夫反复敲窗高喊“来碟醋”,窗户成为权力支配的媒介,声音充满命令感。空间在此直接成为压制女性主体性的工具。,更具深意的是空间流动权的剥夺。李红渴望的同学聚会总因家庭理由被延期,而丈夫的休闲活动则理所当然。这种差异化的移动权揭示出女性被禁锢于“再生产劳动”的私人领域,公共参与权被系统性抹杀。,三代女性共处的场景构成残酷的代际承袭:母亲视厨房为天命所归;女儿将育婴室看作母职牢笼却无力挣脱;李红则在两者间挣扎,成为女性空间困境的历史缩影。,空间突围:经济自主下的边界拓展,鲁迅早已指出:“梦是好的;否则,钱是要紧的。”李红空间主体性的重建,正以经济自主为基础。家庭中实行的AA制实则暗藏不平等:丈夫掌控ETC消费权,甚至在李红出走后追讨81元通行费,暴露出其对女性经济活动的监控意图。,分期购车是关键转折,标志着李红从家庭财政附庸转向自主决策的经济个体。车辆成为她移动的堡垒,提供了空间拓展的物质载体。出走后,她通过拍摄旅途风景并直播获得打赏,使公路漫游转化为可持续的生活方式,这正是德·塞托所言“在日常被规训的空间中开辟自治飞地”的实践。,影片亦揭示经济失权如何迅速瓦解女性的空间边界。女儿晓雪因哺乳期被裁员后,她的世界骤然坍缩至家庭空间,连对公共话题都感到陌生。当她哀求母亲推迟行程帮忙育儿时,背后是一个因经济依附而失去空间自主权的个体,试图将母亲重新拉回同样的封闭领域。,

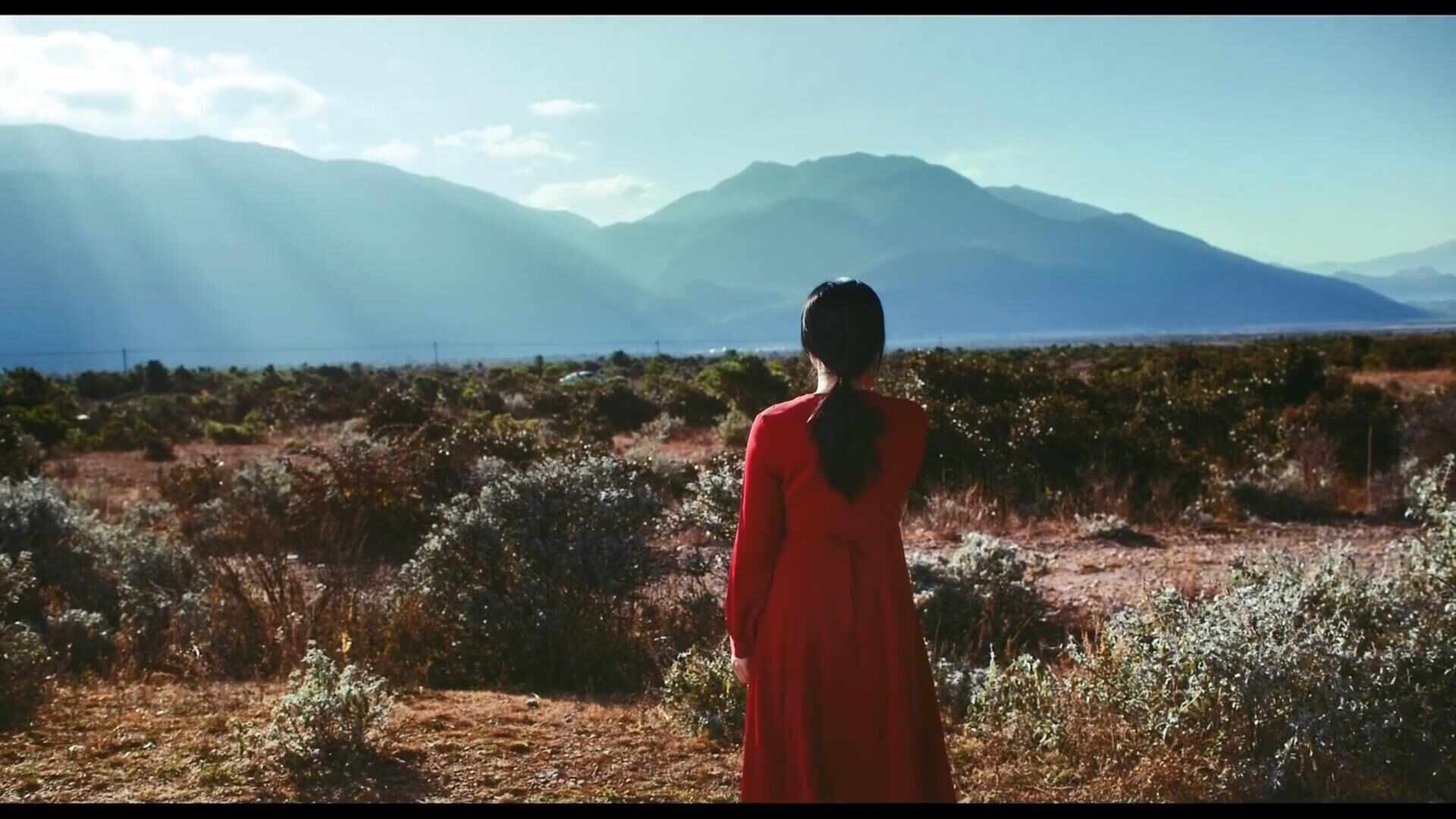

,空间规训:家庭中的女性困局,影片通过鲜明的空间对比,揭示了女性在父权制中被规训的位置。李红的家庭空间被性别化分割:丈夫占据客厅、餐厅等中心领域,肆意活动;李红则被局限在厨房与阳台的边陲,日常劳作于灶台之间,存在意义被简化为家庭服务的功能。,导演运用具有压迫感的镜头强化这种区隔:钢铁窗棂如牢笼切割视野,李红每次眺望,只见支离破碎的天空;丈夫反复敲窗高喊“来碟醋”,窗户成为权力支配的媒介,声音充满命令感。空间在此直接成为压制女性主体性的工具。,更具深意的是空间流动权的剥夺。李红渴望的同学聚会总因家庭理由被延期,而丈夫的休闲活动则理所当然。这种差异化的移动权揭示出女性被禁锢于“再生产劳动”的私人领域,公共参与权被系统性抹杀。,三代女性共处的场景构成残酷的代际承袭:母亲视厨房为天命所归;女儿将育婴室看作母职牢笼却无力挣脱;李红则在两者间挣扎,成为女性空间困境的历史缩影。,空间突围:经济自主下的边界拓展,鲁迅早已指出:“梦是好的;否则,钱是要紧的。”李红空间主体性的重建,正以经济自主为基础。家庭中实行的AA制实则暗藏不平等:丈夫掌控ETC消费权,甚至在李红出走后追讨81元通行费,暴露出其对女性经济活动的监控意图。,分期购车是关键转折,标志着李红从家庭财政附庸转向自主决策的经济个体。车辆成为她移动的堡垒,提供了空间拓展的物质载体。出走后,她通过拍摄旅途风景并直播获得打赏,使公路漫游转化为可持续的生活方式,这正是德·塞托所言“在日常被规训的空间中开辟自治飞地”的实践。,影片亦揭示经济失权如何迅速瓦解女性的空间边界。女儿晓雪因哺乳期被裁员后,她的世界骤然坍缩至家庭空间,连对公共话题都感到陌生。当她哀求母亲推迟行程帮忙育儿时,背后是一个因经济依附而失去空间自主权的个体,试图将母亲重新拉回同样的封闭领域。, ,空间重构:时间维度中的主体确立,影片通过双时空交叉剪辑,在时间维度上展现李红空间主体性的演变。1985年雪夜私奔的卡车与 2024年自驾的白色小车并置,卡车在雪地里艰难前行,年轻的李红依偎在孙大勇身边,脸上满是对未来的憧憬,此时她的空间依附于他人;而白色小车行驶在平坦的公路上,中年李红独自开车,身着红裙,眼神里是历经沧桑后的平静与坚定,她成为了空间的主导者。,声音设计亦侧面烘托空间变化。家庭场景中,丈夫打乒乓球的单调声响 “乒乒乓乓” 不断重复,厨房水龙头的滴答声 “滴答、滴答” 清晰可闻,构成压抑的日常配乐,让人听着就心生烦躁;旅途中,风声、溪流声与《夏天最后一朵玫瑰》的旋律交织,形成听觉空间的解放。“夏天最后一朵玫瑰,还在孤独地开放”,既是李红如玫瑰般独自绽放的生命注脚,也暗示觉醒者的先驱孤独。,影片书写的“第三条路”蕴含深刻矛盾。雪山下的李红与女儿和解通话,暗示出走并非终点——自由需在“离”与“返”的动态平衡中协商。这正体现了“第三条路”的精髓:它拒绝非此即彼的决裂,主张在出走中重建联结。,结尾的开放性构成终极隐喻。加油站员工说“总不会所有的路都被封了吧”,李红身着红裙展颜一笑。这笑容承载着哈拉维“情境化知识”的智慧:女性解放无需普世蓝图,而在具体情境中开辟微小可能。她的车轮碾过的不仅是路面,更是对“女性该在何处”的空间规训的粉碎。她以自己的行驶,重构了女性的空间意义与主体位置。,(夏露 华南理工大学学生),空间规训:家庭中的女性困局

,空间重构:时间维度中的主体确立,影片通过双时空交叉剪辑,在时间维度上展现李红空间主体性的演变。1985年雪夜私奔的卡车与 2024年自驾的白色小车并置,卡车在雪地里艰难前行,年轻的李红依偎在孙大勇身边,脸上满是对未来的憧憬,此时她的空间依附于他人;而白色小车行驶在平坦的公路上,中年李红独自开车,身着红裙,眼神里是历经沧桑后的平静与坚定,她成为了空间的主导者。,声音设计亦侧面烘托空间变化。家庭场景中,丈夫打乒乓球的单调声响 “乒乒乓乓” 不断重复,厨房水龙头的滴答声 “滴答、滴答” 清晰可闻,构成压抑的日常配乐,让人听着就心生烦躁;旅途中,风声、溪流声与《夏天最后一朵玫瑰》的旋律交织,形成听觉空间的解放。“夏天最后一朵玫瑰,还在孤独地开放”,既是李红如玫瑰般独自绽放的生命注脚,也暗示觉醒者的先驱孤独。,影片书写的“第三条路”蕴含深刻矛盾。雪山下的李红与女儿和解通话,暗示出走并非终点——自由需在“离”与“返”的动态平衡中协商。这正体现了“第三条路”的精髓:它拒绝非此即彼的决裂,主张在出走中重建联结。,结尾的开放性构成终极隐喻。加油站员工说“总不会所有的路都被封了吧”,李红身着红裙展颜一笑。这笑容承载着哈拉维“情境化知识”的智慧:女性解放无需普世蓝图,而在具体情境中开辟微小可能。她的车轮碾过的不仅是路面,更是对“女性该在何处”的空间规训的粉碎。她以自己的行驶,重构了女性的空间意义与主体位置。,(夏露 华南理工大学学生),空间规训:家庭中的女性困局

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

喜欢就支持一下吧